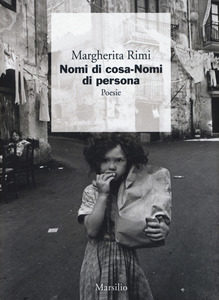

Margherita Rimi è nata a Prizzi (PA) e risiede in provincia di Agrigento. Poetessa, medico e neuropsichiatra infantile, svolge da anni una intensa attività di prima linea per la cura e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, lavorando in particolare contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Tra le sue raccolte in versi, sono da segnalare: “Per non inventarmi” (Kepos, 2002), “La cura degli assenti” (LietoColle, 2007), “Era farsi. Autoantologia 1974-2011”, (Marsilio, 2012; Premio Laurentum, 2012 e Premio Brancati Zafferana, 2013; Segnalazione Speciale Stefano Giovanardi, 2013); “Nomi di cosa. Nomi di persona” (Marsilio, 2015). Nel 2014 le è stato conferito il Premio Città di Sassari alla carriera, e nel 2016 ha ricevuto un riconoscimento dall’Unicef-Italia.

- Nella sua formazione culturale è nato prima l’interesse per la poesia o quello per la scienza?

Non c’è un prima e un dopo: la curiosità per la scienza (intesa come bisogno di esplorazione della natura, degli animali e dell’uomo) e quella per la letteratura (come passione per le parole, interesse per la lettura) sono nate quasi incrociandosi, legate alla curiosità della conoscenza e del mondo. Alle Elementari sottolineavo parole, frasi e scrivevo, nei margini bianchi dei libri, delle parole chiavi, che richiamavano l’argomento: per me utili per imparare meglio e prima. I libri che dovevano tenersi per disciplina puliti, io li imbrattavo e di questo mi vergognavo: quelli dei miei compagni erano lindi. In adolescenza, grazie alle lezioni di validi professori del Liceo Classico (ad Agrigento) sono stata più consapevole della grande passione sia per la letteratura, che per gli argomenti scientifici. Nella scelta universitaria, poi, tra Lettere e Medicina ha prevalso la Medicina, l’aspetto umano della cura e del prendersi cura dei malati. Pensavo nella mia giovinezza di salvare tante vite umane, ed è capitato qualche volta nella pratica del mio lavoro in Pronto Soccorso. Ma la letteratura era là, non mi lasciava. Insieme ai libri di medicina leggevo tanti testi letterari, e testi di psicologia che, per tipologia e contenuti, si avvicinavano alla conoscenza dell’animo umano.

- Quali sono i poeti e i narratori che hanno avuto un ruolo più rilevante nell’avvicinarla alla scrittura?

Mi hanno avvicinato alla scrittura, prima di tutto, i libri scolastici e qualche classico per l’infanzia (“Giannettino”, “Pinocchio”, “Alice nel paese delle meraviglie”). Successivamente i classici greci e latini, la Divina Commedia, la Bibbia, la letteratura russa (Gogol’, Čechov, Tolstoj, Dostoevskij). Tra le autrici ho trovato molto particolare la scrittura di Ágota Kristóf e Herta Müller. Letture fondamentali sono state le “Operette morali” di Leopardi, le opere di Pirandello, Sciascia, Vittorini, Giuseppe Pontiggia. Tra i poeti Bacchini, Porta, Enzensberger, Birgitta Trotzig, Ana Blandiana, solo per citarne alcuni.

Ad avvicinarmi alla scrittura non sono stati solo i testi di letteratura, ma anche di argomenti medico-scientifici e anche diversi autori psichiatri e psicoanalisti (Winnicott, Alice Miller, Ferenczi).

- In che modo la sua professione medica e la sua produzione letteraria si influenzano reciprocamente?

Penso che in tutti e due ci sia un primario bisogno di verità e di conoscenza, una ricerca di bellezza. Nel mio lavoro c’è la bellezza di prendersi cura dell’altro, nell’ascolto e nello scambio, nella costruzione di una relazione e nella conoscenza reciproca; e c’è anche un andare verso la verità attraverso la parola. Non si procede, però, solo con tecniche medico-scientifiche e psichiatriche, si tratta di un processo che coinvolge anche l’aspetto umano. E nella mia produzione letteraria è lo stesso, vi è la ricerca di una verità umana e della bellezza: nella scelta della parola, nella disposizione dei versi, nell’ascolto del sentimento e del pensiero, del suono, nella costruzione di significati e di senso. È così che, nella creazione poetica, avviene pure una forma di conoscenza, non solo di se stessi, ma anche di un sapere che va oltre il dato di circostanza. Penso che l’arte e la poesia vadano oltre la scienza stessa, oltre la contingenza, perché tendono a cogliere aspetti di eternità e universalità dell’essere umano. Ma lo spirito con cui mi pongo di fronte a tutti e due è lo stesso. Il lavoro con i bambini malati ha affinato la mia sensibilità anche linguistica e la mia capacità di comprensione sia razionale che emotiva. I bambini stessi hanno rappresentato una guida nella mia ricerca di verità. Imparando ad interagire con loro, ho imparato come una nuova lingua, che è divenuta parte della mia ricerca poetica. C’è un dialogo continuo tra poesia e scienza: parte del linguaggio medico-scientifico e psichiatrico viene assunto dalla parte poetica, viene integrato alla lingua e al sapere della poesia. Ma lo scambio non è meramente linguistico o di trasferimenti di parole settoriali e tecnicismi vari dall’uno all’altro campo, sic et simpliciter dalla medicina alla poesia; sarebbe solo un abbellimento, un vezzo, un artefatto, una ostentazione del sapere scientifico, sfruttando la poesia. Tra il sapere medico-scientifico, psichiatrico e la poesia c’è uno scambio attraverso cui passano valori umani e sentimenti, studi, conoscenze e tecnica, esperienze e percezioni, scelte etiche e di pensiero, consapevolezza di libertà. E, lo ripeto, una comune spinta verso la verità. La medicina impara dalla poesia e la poesia dalla medicina. La poesia ha fatto suo un dialogo tra il sapere letterario e quello scientifico, ma alla fine è la poesia stessa che assorbe gli altri linguaggi per farne una creazione artistica.

- Ritiene che la poesia abbia una funzione non solo didattica e culturale, ma anche qualche utilità terapeutica nella sua attività di neuropsichiatra infantile?

Non uso la poesia come strumento tecnico nella terapia con i bambini. Ma le parole, poiché fanno parte del processo terapeutico, possono, nell’interazione e nel dialogo con il bambino, assumere una struttura e valenza poetica e artistica. Succede che tra me e il bambino nasca, a tratti, una vera e propria lingua poetica come una lingua comune, la quale sembra potenziare l’effetto terapeutico. Penso comunque che l’arte, in tutte le sue forme, possa giovare al trattamento di tante malattie. Del percorso terapeutico, dunque, possono far parte anche tecniche che appartengono all’arte (musica, poesia, narrazione, pittura, teatro) oltre che, naturalmente, i trattamenti psicoterapici delle diverse scuole.

- Come vive il rapporto tra lingua scritta e parlata, tra italiano e dialetto? Secondo quali direttive trova più facile e arricchente esprimersi?

Non penso alla scissione tra lingua scritta e lingua parlata, né tra italiano e lingua siciliana o altre lingue. Li sento e li vivo insieme, come a dire che una sola forma non basta e che una sola lingua non basta. La poesia ha bisogno di tutto questo. Mi affascina molto la lingua parlata la parola parlata, parlata da chiunque, che sono spesso fonte di ispirazione: di parole o frasi, di suoni, da cui, attraverso una rielaborazione artistica, può svilupparsi un componimento poetico. Ricordiamoci che prima di imparare a scrivere abbiamo impariamo a parlare.

Nell’ultimo mio libro di poesia “Nomi di cosa. Nomi di persona” (edito da Marsilio, con risvolto di Amedeo Anelli e foto di copertina donata da Letizia Battaglia che ringrazio entrambi) ho utilizzato anche parole e frasi, oltre che in siciliano, in francese e inglese, come un’incisione, un innesto sull’italiano. Penso di avere potenziato e arricchito la mia lingua poetica. Questo non l’ho fatto per abbellire, per ornare o per esercizio estetizzante, ma per una necessità di ricerca linguistica, di sperimentazione; per dare più forza, più bellezza e varietà di suono alla mia poesia. Appunto quando una lingua non basta. Così accade anche con il linguaggio scientifico: il suo utilizzo è piegato alla poesia, alla sua arte della parola. È la poesia che comanda.

- Quali sono i problemi che più la coinvolgono nel suo relazionarsi con i piccoli pazienti e con le loro famiglie? Ritiene che la medicina e la situazione sanitaria in Italia e in particolare in Sicilia godano di sufficiente attenzione da parte del potere politico? In che maniera si potrebbe rendere più efficienti ospedali e ricerca?

I problemi sono la carenza di figure professionali: l’assistente sociale, il pedagogista, con i quali si dovrebbe lavorare in equipe e nell’ottica di una integrazione multidisciplinare. In particolare nel caso della cura dei bambini è indispensabile anche un lavoro con i genitori. Nonostante la carenza di personale e altro, la situazione sanitaria italiana regge. Nel riordino del sistema sanitario, si sono introdotte delle regole proprie delle aziende private (l’attenzione ai costi e ai risultati). Mi auguro che la politica e i governi non dimentichino mai che la salute è un valore umano inestimabile e non un prodotto commerciale.

© Riproduzione riservata

www.sololibri.net/Poesia-scienza-Margherita–Rimi.html 2 settembre 2016